陈仓石鼓

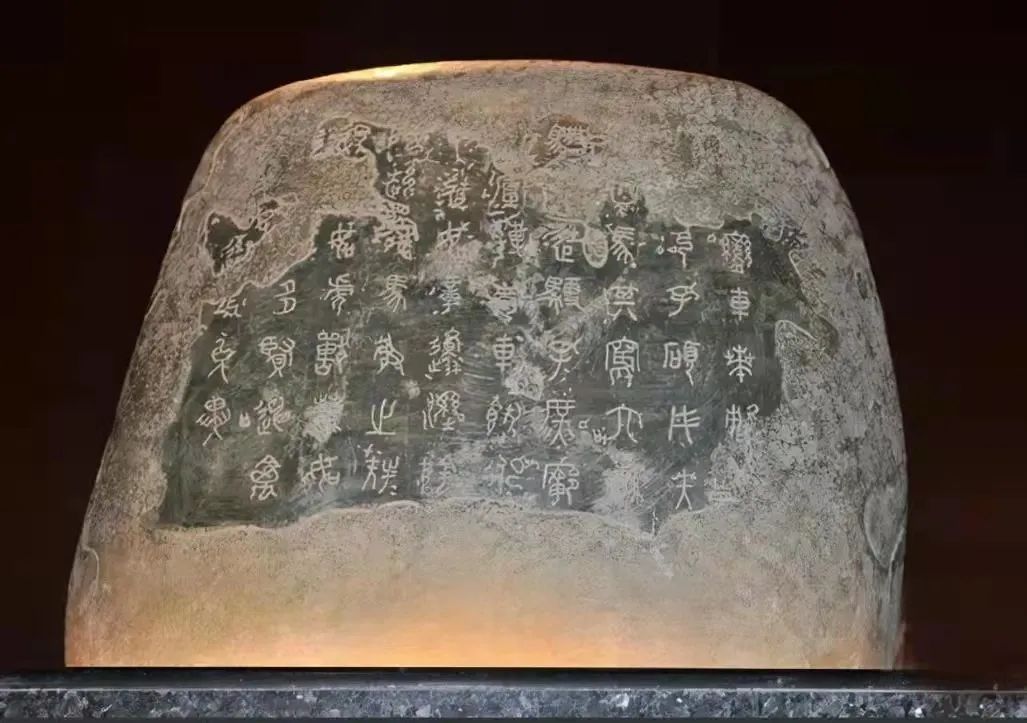

在中国古代,被人注释最多的书是《周易》,被人研究最多的文物则是我们宝鸡的陈仓石鼓了。石鼓的得名,是因为它形状像鼓,质地是石,于唐朝初年出土于陈仓,因此唐代大诗人杜甫称它为“陈仓石鼓”。

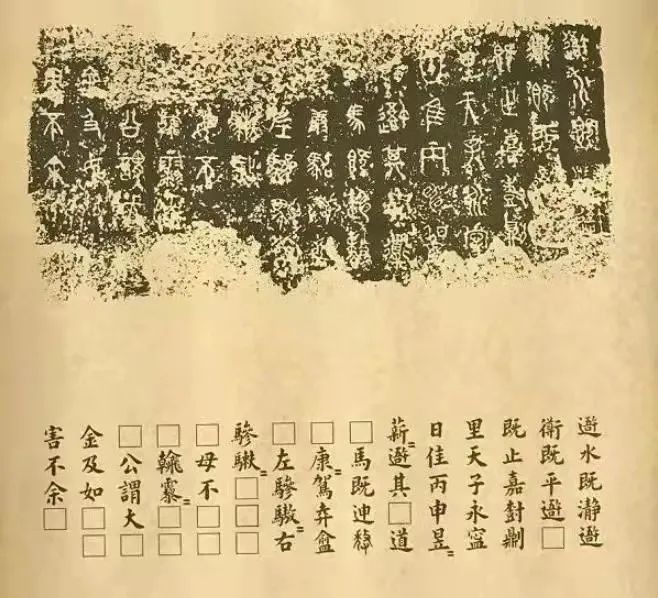

石鼓共有十个,每个石鼓四周都刻有一首四言诗,被称为“石鼓诗”,其文字即为“石鼓文”,十个石鼓分别是车工、田车、銮车、千沔、灵雨、作原、吴人、吾水、而师、马荐。鼓名是后人依据前面的刻字命名的。

由于石鼓文的字形古朴,文义深奥,加之年代久远,文字剥残较多,很多地方已不成句,为解读诗文增添了不少困难。从唐代以来,无数学者为此费尽心思而收获甚少。唐代学者韩愈曾对石鼓感慨:“少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何”。“嗟予好古生若晚,对此涕泪双滂沱。”北宋大诗人苏轼也一筹莫展叹息道:“韩公好古生己迟,我今况又百年后,强寻偏旁推点画,时得一二遗八九”。石鼓文之难可以想见了。在石鼓文传世的1300年里,历代文人志士对石鼓文著录、注释、音训、歌颂的专著和文章多达数百种。

关于石鼓的制作年代,唐代学者多认为是周宣王的刻石,以后又有秦、汉、北魏、北周等说。经过不断研究并引证近年出土的有关文物,石鼓最终被确认为秦代刻石,是公元前672年秦宣公祭祀青帝时的遗物。当时,秦国都城为雍城,祭祀的地点在渭水南岸,陈仓山(鸡峰山)北,相当于今天渭滨区石坝河乡石嘴头村的位置,这里也是石鼓的出土地。

先秦时期,重大事件通常是记录在青铜器上的,而秦人却改弦更张,把文字刻在石头上,还把这一做法作为传统保持下去,它与后来秦始皇刻石记功有一脉相承的渊源关系。秦人这次祭祀的青帝太昊,和秦人尊奉的始祖白帝少昊都被东夷集团尊为祖神。当时,在山西南都,河南、江浙一岸分布着众多以青帝为神的部族。祭祀青帝,就是为了笼络这些部族,同时也有激励人心,鼓舞士气的意图,因为先秦时,祭神要在政通人和,国势强盛的时候进行。就在祭祀青帝后不久,秦与晋国在河阳(今河南孟县)打了一仗,秦军大获全胜。秦国本来在陕西西部,这次战争竟然发生在河南境内,可见宣公时秦已经是极力向外扩张的国家了。这时候,秦立国仅仅百年,距秦始皇统一全国还有四百五十年。

石鼓文是我国现存最早的刻石文字。它的字体介于大小篆之间,是汉文字形体演变的实物例证之一。其书法更是集大篆之大成,先小篆之先河,雄强浑厚,庄严静穆,在唐初即被大书法家欧阳询、虞世南、褚遂良等所称道,更为后世书法家所宗仰。唐代书评家张怀瑾在《书断》中称赞其“体象卓然,殊今异古。落落珠玉,飘飘缨组。仓鼓之嗣,小篆之祖,以名称书,遗迹石鼓”。石鼓诗是两千六、七百年前古人所刻的诗遗留到现在,这样的例子在全世界别的国家并不多见。每个石鼓上刻一首四言诗,石鼓10首诗,成为四言组诗。这种四个字一句,10首诗一组的章法和《诗经》大雅、小雅的章法是一样的。郭沫若对此有高度评价说:“石鼓诗不仅提供了一部古代文学作品的宝贵资料,而且更重要的贡献是保证了民族古典文学的一部极丰富的宝藏《诗经》的真实性。”对石鼓文的研究还可以帮助我们了解秦国历史、先秦的地名和动植物的名称。例如从石鼓文来看,当时秦国的文化水平并不比把它视为蛮夷之国的中原各国逊色。通过对石鼓文的分析,人们知道现在的宝鸡市区在2600多年前是秦国贵族游乐的园圃。

如今在发现陈仓石鼓的地方建起了中华石鼓园,修筑了秦汉风格的石鼓阁,供人们参观瞻仰。

撰稿|曹歌鸿

编辑|张迎春

审核|曹歌鸿